La vida cartujana viene a ser una preparación a la muerte. Nada tiene de extraño que el cartujo la acepte y reciba cuando llega sin que apenas le sorprenda o intimide. Lo que no quita que sienta hacia ella la natural repugnancia y el instintivo horror que inspira.

Porque eso es la muerte: la separación de todas las cosas, de todo aquello en que se tiene puesto todo el cariño; la violenta ruptura del lazo natural tan apretado y que íntima y estrechamente une al cuerpo con el espíritu que le anima. Un misterio tan fácil de entender como de explicar. Nos repugna y horroriza la muerte porque para nosotros no debiera existir. En los designios de Dios, fuimos creados para la inmortalidad; pero esos designios quedaron burlados por nuestros primeros padres, que al infringir el precepto que Dios les puso, abrieron la puerta por donde entró el pecado en el mundo y con él la muerte.

Dos visiones completamente distintas se nos ofrecen de la muerte en las Sagradas Escrituras. En los libros del Antiguo Testamento, se representa a la muerte bajo un aspecto aterrador; se nos muestra tal cual era en realidad en aquel tiempo, como un instrumento de la divina justicia, como vengadora de un Dios ofendido e irritado. Causaba tan gran espanto la muerte en aquella época, porque aún se oía retumbar en el espacio el temeroso eco de la maldición fulminada por Dios a Adán: “Polvo eres y en polvo de has de convertir”.

Después de la venida de Cristo, o, mejor dicho, después de su Resurrección y Ascensión a los cielos en que se mostró como liberador del pecado y de la muerte, ésta quedó vencida y desarmada, junto con el pecado. Por eso, desde que murió, sin estar sujeto al imperio de la muerte, ésta dejó de ser lo que era antes. En el lenguaje de los

primitivos cristianos se representaba a la muerte bajo la apacible imagen del sueño. Del que moría solía decirse que se había dormido en el Señor, morir para ellos era simplemente pasar de la vida temporal a la eterna. Se reducía, pues, a un cambio de vida, o, mejor dicho, a una transformación.

La que no lo será jamás es la muerte en que perece el alma. Esta segunda muerte en que se fija para siempre el horrendo destino del alma y del cuerpo, es la que infunde a la primera ese mismo horror y espanto que no pueden menos de experimentar los que no tiene bien ajustadas con Dios las cuentas de su conciencia; esas angustias y apuros se desconocen por completo en nuestras Casas. Lo ordinario es que, cuando llega, se la reciba sin la menor señal de alarma o inquietud, tranquilamente, con toda resignación.

Se dan casos de religiosos a quienes el pensamiento de la muerte les apoca el ánimo y los amedranta; pero que, al verla venir o al enfrentarse a ella, sienten desaparecer súbitamente el espanto y mueren tranquilos, en paz y gracias de Dios, con la súplica en los labios a su bendita Madre de estar presente a su muerte y ampararle y defenderle en su última hora.

Más frecuente es el de religiosos a quienes la muerte no los asusta, sino que, al contrario, la desean y esperan, y que cuando llega, la reciben llenos de gozo y alegría. Como muestra característica de esas muertes, la ocurrida en una de nuestras Casas de la que el Prior de la misma escribió una lección conmovedora cuando tenía aún fresca en la memoria el recuerdo de los últimos días de ese religioso, el cual se relata en el capítulo final (relato de una santa muerte), conforme exige la escrupulosa y recatada reserva cartujana.

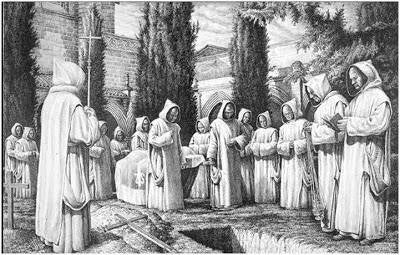

LAS CEREMONIAS DEL ENTIERRO EN LA CARTUJA

Tan pronto como se dan cuenta del fallecimiento, se reza ante el cadáver los cinco salmos y oraciones que prescriben sus Estatutos. Acto seguido, se pasa aviso a los Hermanos que vendrán a amortajarle. Vestido con sus prendas ordinarias, tendido en el féretro, cruzadas sobre el pecho ambas manos, pendiente el rosario del cuello, con la cruz procesional a la cabeza, el acetre del agua bendita a la izquierda y a los pies la vela amarilla encendida que no se apagará hasta que se le entierre, empieza la vela del cadáver turnando Padres y Hermanos cada media hora, sin que se interrumpa un solo instante.

Un cuarto de hora antes de Vísperas, se reúne la Comunidad en la iglesia, y de allí, procesionalmente, se dirige a la celda del difunto. Delante va un Hermano con el acetre del agua bendita; detrás de él, el Hermano con su vela encendida, a quien sigue el último novicio que lleva la cruz, vuelta la cara a la Comunidad; a continuación, el Procurador con el incensario y el Prior revestido con estola negra. Y en pos de él, los monjes por orden de antigüedad. Llegados a la celda, se colocan en fila a ambos lados del claustro. El novicio con la cruz se sitúa a la cabeza del féretro; el Hermano, con la vela al pie, y el Prior se coloca en el centro. Acto seguido, entona el Pater Noster, que reza en silencio mientras asperja el cadáver, e inciensa la cruz. Terminado el Pater Noster, vuelve la Comunidad a la iglesia en el mismo orden; los monjes, echada la capucha, cantando salmos, y detrás de ellos, los cuatro Hermanos que conducen el féretro.

Al entrar el féretro en el coro de los Hermanos, cubierto el cadáver con un paño tejido de crines como el cilicio que usaba en vida, entona el Cantor el solemne responso Credo quod Redemptor meus vivit…[“Creo que mi Redentor vive… y en el último día he de resucitar del polvo de la tierra, y que he de ver con estos mis ojos en esta carne a mi Dios mi Salvador”...]

Cantando dicho responso, el féretro queda en el coro de los Hermanos con la cruz a la cabeza y la vela encendida al pie. Los monjes empiezan a cantar Vísperas del Día, a las que sigue la "Agenda", como llamamos al Oficio completo de Difuntos [Maitines, Laudes, y Vísperas] en la Cartuja.

Al día siguiente el Prior celebra la misa del entierro, concluida la cual vuelve a la sacristía, se quita la casulla y espera breves instantes para dar tiempo a que los monjes y Hermanos ocupen el lugar que a cada uno le corresponde. Los monjes se colocan a lo largo de la respetiva sillería de su coro; y los Hermanos se agrupan en el coro de los monjes.

El Prior sale de la sacristía, ocupa su puesto en medio de la iglesia a un lado del féretro, de cara a él, y entona el Pater Noster, que reza en voz baja, asperja el cadáver y le inciensa después de haberlo hecho a la cruz. El Cantor entona el responso Credo quod Redemptor meus vivit… al que siguen otros dos más.

Cantados los responsos, suenan tres pausados golpes de campana, dos veces repetidos, que es el aviso de la conducción del cadáver al cementerio, que se hará procesionalmente con el mismo orden que cuando se le condujo de su celda al coro de los Hermanos. Al salir, entona el Cantor el salmo In exitu Israel de Egipto… [Salmo 114 (113)] que continúan los Padres, quienes no cesan de cantar salmos hasta después del entierro.

En el mismo instante de la salida empieza a doblar la campana acompañando la procesión que avanza lentamente; se atraviesa el claustrillo, y al desembocar en el claustro grande los tañidos de la campana se hacen tan intensos que amortiguan la voz de los Padres.

Llegada la procesión al cementerio, Padres y Hermanos se colocan alrededor de la fosa, sin cesar los padres de cantar ni de doblar la campana.

Al llegar el féretro, se le deja al pie de la fosa. El último Novicio que lleva la cruz se pone a la cabeza de ella y, a la derecha, el Prior con los que llevan el incensario y el acetre del agua bendita, quien nada más llegar entona submisa voce, el Pater Noster que reza en silencio por el eterno descanso del difunto. Terminada esa oración, recita otra más larga y bendice la fosa a continuación, rociándola con agua bendita e incensándola.

Los Hermanos sacan el cadáver del féretro y lo hacen descender hasta el fondo de la fosa de metro y medio de profundidad. Tras de eso, un Hermano presenta al Prior una pala cargada de tierra, que vuelca sobre la fosa; al mismo tiempo, otros Hermanos separan los tablones que sostienen el montón de tierra acumulado, en el borde, que se derrumba con sordo y temeroso estruendo; arriman después la tierra que queda hasta cubrir la fosa del todo. Hecho esto, fijan a la cabeza de la misma la cruz de madera a cuya sombra y bajo cuya protección quedará descansando el difunto.

El Prior, durante el sepelio, recita en voz baja las oraciones del Ritual Cartujano. La salmodia de los Padres continúa mientras tanto, lo mismo que el tañido de la campana.

Terminados los catorce o quince salmos (cantados por los Padres), el Prior entona en voz alta el Pater Noster, asperja el túmulo y lo inciensa lo mismo que a la cruz. Después, con el hisopo en la mano, da la vuelta al cementerio, asperjando las tumbas, y sale de él seguido de la Comunidad que le acompaña cantando el salmo “Miserere…" [Salmo 51 (50)] y el “De profundis" [Salmo 130 (129)] hasta la iglesia.

Puesto de pie ante el lectorio y sentados los monjes en sus asientos, reza una oración por todos los fieles difuntos de quienes se despide con su Requiescant in pace [Descanse en paz]. Hecho lo cual se dirige, seguido de los monjes, a la Sala Capitular, donde, rezada una oración por el difunto delante del altar, toma asiento al pie del mismo y les dirige una breve plática, generalmente un comentario del texto evangélico: “mientras tenéis luz, andad, porque no os sorprendan las tinieblas”.

Al final de esta breve plática, recomienda a sus oyentes que apliquen por el finado los sufragios que de Estatuto le son debidos… muy hondo habría de caer un cartujo en el purgatorio si, a pesar de tantos sufragios con que diariamente se le ayuda, de misas, indulgencias, oficios de difuntos, etc., hubiera de demorarse largo tiempo la salida de él.

El día de la sepultura es de absoluta soledad y de rigurosísimo recogimiento. No obstante, ese día la refección se hace sin él; no para festejar la partida del que se ha ausentado, sino para estrechar más los lazos de hermandad entre los que quedan. La lectura, que como de costumbre se hace en el refectorio, versa siempre sobre el tema de cómo se ha de honrar la memoria de los muertos y lo que podemos y debemos hacer en su favor y su ayuda, tal como explica San Agustín en uno de sus sermones, que es el que con más frecuencia se lee en este caso.

Una nota curiosa para terminar:

En el Capítulo General de la Orden que cada dos años se celebra en la Gran Cartuja, se lee en la primera sesión la lista de los difuntos de aquel año con la indicación del nombre de los mismo y de la Casa en que ocurrió la defunción. Se indica también la edad del fallecido si rebasa los límites de la que en la Cartuja se considera una vida bien lograda, y la de los años de profesión si llegan a los reglamentarios. Ahora bien: si alguno de los difuntos ha dado durante toda su vida religiosa constantes pruebas de haber sido un ejemplarísimo religioso, perfecto dechado de la más estricta observancia regular, sin lagunas ni eclipses, sin quiebras de ninguna clase y así se ha hecho constar por votación unánime de los religiosos de su Casa, entonces, al hacerse allí la lista de las defunciones conviene a saber:

“En tal Casa falleció tal religioso, qui laudabiliter vixit in Ordine [Que vivió loablemente en la Orden]”.

El elogio, como se ve, no puede ser más modesto; pero en todo el siglo XX no llegaron a la docena los que han sido juzgados dignos y merecedores de él.

Para que se vea que no es tan fácil vivir loablemente en la Cartuja como cualquiera se podría imaginar…

De los años de profesión no se hace mención alguna si no llegan a los cincuenta, ni de la edad si no alcanza los ochenta. La edad de cada uno de ellos constará en el registro de la Casa, pero nadie cree que valga la pena publicarlo.

Añadir comentario

Comentarios